Tal era la unión de alma entre Doña Lucilia y su hijo, que ambos tenían el mismo

temperamento y modo de ser. Al recibir una carta de su madre, el Dr. Plinio, mucho

más que experimentar una alegría nueva y extraordinaria, sentía la felicidad estable

de la continuación de un río de dignidad y afecto, en el margen del cual él había vivido, en cuyas aguas cristalinas había navegado varias veces, con toda especie de encantos.

Creo que nunca pasó por el espíritu de mi madre que una carta suya destinada a mí fuese leída en un auditorio. Me pueden imaginar en París recibiendo esa misiva, en la cual se nota bien con qué extremo afecto preparé mi despedida y viendo, por la respuesta, cómo ella fue sensible a ese gesto mío.

Un mismo temperamento y modo de ser

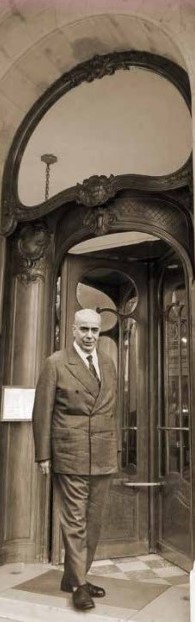

Entrada del Hôtel Régina

Alguien podría imaginarme en la portería del Hôtel Régina y el portero diciéndome:

– Une lettre du Brésil pour vous. (Una carta de Brasil para Ud.).

Yo, entonces, entrando rápidamente en el primer salón, abriendo la carta, leyendo y sintiéndome dominado por una profunda impresión.

Ahora bien, no fue lo que sucedió. No me acuerdo de los pormenores de cómo llegó la carta. Pero imaginen que el portero me haya dicho eso, y que yo, subiendo el elevador “bonbonière”, de cristal y roble, hasta mi cuarto, allá la haya abierto y leído tranquilamente, sentado junto a la mesa. ¿Cuál fue la repercusión de la carta en mí? Quien imaginase que la repercusión fue intensísima, juzgaría tener una idea de la realidad. No obstante, fue plácida, tranquila y de una intensidad que yo llamaría supersónica, es decir, una cosa de tal amplitud que no repercute. Tal era mi unión de alma con Doña Lucilia, la certeza de que ella recibiría de esa manera lo que yo le enviaba y se expresaría más o menos con ese sentimiento, que yo leí como si ella me lo hubiese dicho todo por teléfono y la carta me llegase después. Independiente de que ella me dijese alguna cosa, yo tenía certeza de lo que ella sentiría. Y al tomar todas las medidas que tomé, yo tenía la certeza de cómo ella lo recibiría y lo que haría. De tal manera que hice una narración de lo que yo ya conocía. Tal era mi unión de alma con ella, que así pasaban las cosas. Era un mismo temperamento, una misma alma, el mismo modo de ser. Como si yo me contase a mí mismo la tristeza que tuve al separarme de ella. Así también era ella al contarme la tristeza que tuvo al separarse de mí. Y eso es mucho más que la sorpresa, que la emoción delante de cada palabra, que el sentirme invadido por una alegría nueva y extraordinaria; era la felicidad estable de la continuación de un río de dignidad y de afecto, en cuyos márgenes yo había vivido, en cuyas aguas cristalinas había navegado varias veces con toda clase de encantos. De manera que, para mí, si ella estuviese en la sala del lado y entrase en mi cuarto para decir eso, era absolutamente la misma cosa.

No sé si una persona puede concebir que la unión entre dos almas pueda llegar a ese punto. Era como si yo fuese hablando conmigo mismo, o ella fuese escribiendo para sí misma.

El jarrón del Emperador

Lo que me impresionó más fue el pequeño gesto delicado y muy de ella, que representaba

Lo que me impresionó más fue el pequeño gesto delicado y muy de ella, que representaba

algo nuevo para mí: la distribución de las flores. La delicadeza de llevar flores a la capilla de nuestra sede, era un modo amable de dejar trasparecer que ella sabía que mi Movimiento era, para mí, más que el hogar. Es algo subconsciente, pero trasparece.

Enseguida, llevar flores a la imagen de mi cuarto, y por último al de ella; las sobras iban a ornar el jarrón del Emperador, en la sala de estar, porque ella sabía que a mí me gustaba mucho ese jarrón, sobre el cual, en cierta ocasión, tuvimos una afectuosa “discusión”.

Una vez tuve una pesadilla de que me había dado una neumonía fortísima y ella estaba sin dinero para pagar los gastos médicos. Entonces percibí, desde mi cuarto, que ella estaba queriendo vender el jarrón del Emperador. Y soñé que me levantaba, iba al salón donde ella se encontraba y dije:

– Mi bien, eso no. Prefiero correr cualquier riesgo, a que se venda el jarrón del Emperador.

Y ella me replicó:

– ¡Eso, nunca! Mi hijo vale más que ese jarrón.

Y respondí:

– Eso es justamente lo que yo contesto, de manera que no quiero que lo venda.

Cuando desperté, le conté a ella el sueño. Entonces ella insistió, afirmando que ciertamente vendería el jarrón del Emperador y que era bueno que yo supiese, porque ahora ella tomaría aún más cuidado, que antes de haber tenido ese sueño. La cosa terminó en nada, naturalmente, pero yo insistía en que no era el caso de vender el jarrón del Emperador.

En la carta hay una alusión al jarrón del Emperador, que quedó todo florido. Era una broma que ella hacía, pero cuán discreta; no tiene nada de una broma moderna, es otra cosa, ni comparemos.

Las cartas del Dr. Plinio eran leídas y releídas

Cierta vez, volviendo de Europa, avisé que llegaría en tal día; pero encontré una forma de llegar en la víspera, con la intención de darle una sorpresa y evitarle el temor de que yo, durante la noche, estuviese volando a cinco mil metros de altitud y de que algo le pasase al avión. En aquel tiempo los accidentes aéreos eran mucho más frecuentes que hoy. Me acuerdo que entré en el cuarto de mañana y la encontré acostada en la cama. Ella ya estaba con la vista muy débil y, por eso, a pesar de ser de día, estaba con el abat-jour encendido bien junto a sus ojos, releyendo mi última carta. Ella me esperaba para el día siguiente.

Cierta vez, volviendo de Europa, avisé que llegaría en tal día; pero encontré una forma de llegar en la víspera, con la intención de darle una sorpresa y evitarle el temor de que yo, durante la noche, estuviese volando a cinco mil metros de altitud y de que algo le pasase al avión. En aquel tiempo los accidentes aéreos eran mucho más frecuentes que hoy. Me acuerdo que entré en el cuarto de mañana y la encontré acostada en la cama. Ella ya estaba con la vista muy débil y, por eso, a pesar de ser de día, estaba con el abat-jour encendido bien junto a sus ojos, releyendo mi última carta. Ella me esperaba para el día siguiente.

Yo entré y la saludé:

– Mi bien, ¿cómo le va?

– ¡Oh, eres tú!

Nos abrazamos y nos besamos.

Mi padre me dijo:

– No sabes cuántas veces esa carta fue leída y releída…

Entonces, le pregunté a ella:– ¿Y por qué usted estaba leyendo otra vez esta última carta, tan sumaria?

– Cada vez que la leo, siento algo que no había sentido anteriormente.

Deja la carta, eso es asunto mío.

Eso indica muy bien cómo son diferentes las relaciones entre madre e hijo. Lo propio de la relación del hijo con la madre es el de ser totalmente confiada. Ni se le pasa por la mente que ella no retribuya enteramente el afecto que se tiene por ella. Pero de la madre para el hijo no. Cuando es una buena madre católica, ella no regatea nunca. Quiere sentir la alegría de la seguridad, palpar una vez más. Leer una vez más la carta le daba a ella esa tranquilidad.

Hija de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana

Cuando yo era pequeño, frecuentemente se daba esto: estábamos jugando todos en el jardín – mis primos, mi hermana y yo en el medio – y de repente yo desaparecía, y la Fräulein comenzaba a buscarme. Hasta que un día ella dijo: “No hay caso, cuando Plinio desaparece, ya se sabe… está con la madre.” Yo pensaba: “Mi madre tiene otra substancia, otro entretenimiento, otro afecto, otra seriedad… Yo me escapo de esa gente de cualquier forma, subo y voy a conversar con ella.”

Plinio, Ilka y Rosée

¡Pueden imaginar cómo ella me recibía! Y cómo era el diálogo: ojos en los ojos, corazón en el corazón, lo más unido que se pueda imaginar. Hasta el momento en que viniesen por mí para ponerme en medio de los niños de nuevo, con la idea de que un niño juega con niños y no debe estar mucho tiempo con los mayores. Entonces, yo también jugaba en medio de los niños. Pero de vez en cuando me volvía a la mente: “Mi madre debe estar en tal sala: si voy corriendo ahora a decirle algo, recibo algo de ella para mí.” Ahora bien, esa actitud la inclinaba a sentirse unida a mí, evidentemente. Eso fue así desde pequeño hasta el último momento, con la gracia de Nuestra Señora.

De esa manera, mis tendencias se afinaron, por la gracia de la Santísima Virgen, con las de ella. Y su modo de ser me pareció el modo de ser natural, la posición ambiental exacta que correspondía a cierto lado de mi modo de ser, que yo deseaba que prevaleciese y venciese. Por lo tanto, para mí, eso no era apenas una consonancia, sino un programa de vida. Ese modo de ser de mi madre resultaba de sus cualidades, de su condición de hija de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero con lo específico de su generación y de su familia, acompañado de una carga de sobrenatural, infelizmente mucho menos densa en otras personas. Sin embargo, llevaba la marca de cierta tradición católica, que el modo de ser de su familia indicaba muy bien.

Vocabulario elevado, timbres de voz agradables de oír

El modo de ser general en la generación de Doña Lucilia y de su madre era, ante todo, muy ceremonioso, pero muy íntimo. Conversaban sobre cosas bastante simples con mucha intimidad y naturalidad, pero el tiempo entero con muchísima cortesía. De manera que, por ejemplo, en mi tiempo de niño, nunca presencié una pelea entre los mayores. Ni siquiera un levantar de voz, un género de respuesta ácido, nunca vi eso. Puede ser que cuando estuviesen solos tuviesen algún roce. El asunto transcurría en un manso lago azul. Se expresaban muy bien, con un vocabulario bonito, no frecuente en cualquier lugar, habitualmente con timbres de voz agradables de oír. Nadie tenía la voz muy nasal o estridente, nada de eso. Eran timbres que causaban la impresión de que la voz de uno comentaba la del otro. Daba más la impresión de las diferentes notas de un mismo teclado, que propiamente de aparatos diferentes que estuviesen tocando.

El modo de ser general en la generación de Doña Lucilia y de su madre era, ante todo, muy ceremonioso, pero muy íntimo. Conversaban sobre cosas bastante simples con mucha intimidad y naturalidad, pero el tiempo entero con muchísima cortesía. De manera que, por ejemplo, en mi tiempo de niño, nunca presencié una pelea entre los mayores. Ni siquiera un levantar de voz, un género de respuesta ácido, nunca vi eso. Puede ser que cuando estuviesen solos tuviesen algún roce. El asunto transcurría en un manso lago azul. Se expresaban muy bien, con un vocabulario bonito, no frecuente en cualquier lugar, habitualmente con timbres de voz agradables de oír. Nadie tenía la voz muy nasal o estridente, nada de eso. Eran timbres que causaban la impresión de que la voz de uno comentaba la del otro. Daba más la impresión de las diferentes notas de un mismo teclado, que propiamente de aparatos diferentes que estuviesen tocando.

La ocasión en que la familia estaba junta era la hora de las comidas, unos minutos antes y algún tiempo después. En la mesa también surgían, a veces, temas muy elevados: política, discusión de religión; y cuando el asunto era elevado, la conversación tendía ligeramente al discurso y a la conferencia. Cuando el tema bajaba, pasaba a ser completamente casero, pero siempre con un vocabulario elevado. Además, con una cosa que mi generación y las posteriores ya no conocieron, que es la vida sin prisa. Aquel era un género de gente que no

se movía con dificultad, no era lenta, pero no hacía nada corriendo. A no ser una cosa: a la hora de tomar el tren, la familia siempre fue un poco atrasada en los horarios. Entonces, había “epopeyas” contadas como hechos graciosos, de trenes que alguien había tomado de tal forma, a última hora, con esos y aquellos episodios. Un tío que fue a coger un tren en la Estación de la Luz, la taquilla estaba cerrada y ya no se podía pasar. Él vio que un elevador de carga iba llevando cosas hacia abajo, guiado por un hombre. Estaba prohibido a los pasajeros bajar por el elevador de carga. Y él estaba lejos y no alcanzaba el elevador. Entonces dio un grito tan imponente, que el conductor paró instintivamente el elevador y él

entró sin decir nada. El hombre quedó tan tonto, que llevó a mi tío hasta abajo y él cogió el último vagón del tren. Era la única forma de prisa que tenía ciudadanía entre ellos. El resto era lento.

Habla lenta, cada palabra pronunciada enteramente y, durante la conversación, con un poco de pausa. Cuando el tema llegaba a una altura mayor o a una parte más enfática, se hablaba más lento que deprisa y se hacía una fisionomía para el caso. De manera que, por ejemplo, uno está contando una conversación delicada que tuvo con alguien sobre tal cosa: “Bien… bien… puedes imaginar mi apuro.”

Un gesto y una pequeña pausa, actitud para completar el ambiente. Después la narración continuaba. Despedida o saludo en la entrada: con calma. Nadie entraba o salía corriendo. Todos los hechos de la vida transcurridos con densidad; nadie estaba atado o amarrado, ni en correrías. Había un reloj de pared en el comedor, que parecía dar el ritmo a la atmósfera de la casa: “tem, tem, tem”.

Todo eso, que estaba muy en consonancia con Doña Lucilia, ella lo había llevado a una especie de auge, a su punto más característico. Pero con la nota católica muy presente. Era la tradición católica, donde la piedad personal de alguien – en este caso, de mi madre – había puesto la nota católica nuevamente tonificada, reavivada por su acción.

(Extraído de conferencia del 7/7/1979)