Ah, Plinio… qué mezcla explosiva, ¿no?

Transcurría aún el año 1956. En el vestíbulo del edificio de la calle Vieira de Carvalho, un joven de 17 años esperaba la llegada del ascensor cuando, al mirar hacia el portal, vio entrar a una distinguida señora. Era doña Lucilia, que volvía de algún paseo con el Dr. Plinio, y ambos se dirigían al sexto piso, donde don João Paulo les esperaba para regresar a casa. Doña Lucilia intentaba apoyarse en el brazo izquierdo del Dr. Plinio para subir tres o cuatro escalones. Inmediatamente aquel joven bajó y le ofreció el brazo derecho, lo que ella aceptó con toda naturalidad, apoyándose levemente, no queriendo pesar sobre quien la ayudaba.

Llegando al ascensor, el joven abrió la puerta para que pasasen ella y el Dr. Plinio, el cual —¡agradable sorpresa!— lo convidó a entrar también. El Dr. Plinio se lo presentó a doña Lucilia de una forma un poco más íntima y graciosa:

— Mamá, este es João Cla, hijo de una italiana y de un español.

Con aire bondadoso, ella miró al joven y frunció un poco el ceño, dando a entender que lo analizaba con especial atención. En seguida, se volvió hacia su hijo, esbozó una ligera sonrisa y, un poco en broma, dijo de modo amable:

— Ah, Plinio… qué mezcla explosiva, ¿no?

Aquel joven nunca más se olvidaría de tan dulce y feliz encuentro.

El encanto de un hidalgo español

Bastaba tener el alma abierta a lo sobrenatural para sentirse inmediatamente atraído por la gran benevolencia de doña Lucilia, incluso sin conocerla a fondo. Los lados buenos del alma se regocijaban y se sentían fortalecidos, reanimados en el trato con ella. Fue lo que le ocurrió a un hidalgo español de paso por São Paulo.

Un día, muy temprano, cuando toda la familia dormía aún, sonó el timbre del apartamento. Al abrir la puerta, la empleada se encontró a un extraño, hablando una lengua que ella no entendía. Avisó entonces al Dr. Plinio, quien fue a ver de quién se trataba. Era un hidalgo español, alto y de buena presencia, con quien había trabado amistad en uno de sus viajes a España. Tal vez por el cansancio del viaje y porque la empleada no entendía sus palabras, el recién llegado parecía un poco impaciente. El Dr. Plinio lo recibió con amabilidad y lo invitó a cenar en casa esa noche.

A la hora convenida, naturalmente también estaban en la mesa los padres del Dr. Plinio. La desbordante bondad de doña Lucilia cautivó vivamente al visitante desde que le fue presentada. Éste, durante toda la cena, la miraba repetidas veces con evidente encanto, hasta que en cierto momento se volvió hacia el Dr. Plinio y exclamó con un énfasis típico de su pueblo: “¡Cómo me gusta ella!” Y para mejor manifestar su simpatía, le acariciaba la mano, repitiendo varias veces la misma exclamación.

La escena marcó profundamente al Dr. Plinio, no sólo por la forma inusual —si bien que hidalga y franca— con que el visitante expresó sus sentimientos, sino sobre todo porque alguien de temperamento tan diferente al brasileño, se mostraba de tal manera sensible a las cualidades de alma de doña Lucilia.

Ojos contemplativos en los que hay un firmamento

Después de un caliente día del verano de 1959, cuando el frescor de la noche parecía dar descanso al exuberante arbolado de algunas calles de la ciudad, se pudo asistir a una escena especialmente bonita: auxiliada por su hijo, doña Lucilia se aproximaba con paso lento y solemne a la puerta de entrada del auditorio donde se realizaría una de las últimas conferencias públicas de su hijo a la que ella comparecería.

Después de un caliente día del verano de 1959, cuando el frescor de la noche parecía dar descanso al exuberante arbolado de algunas calles de la ciudad, se pudo asistir a una escena especialmente bonita: auxiliada por su hijo, doña Lucilia se aproximaba con paso lento y solemne a la puerta de entrada del auditorio donde se realizaría una de las últimas conferencias públicas de su hijo a la que ella comparecería.

Una fotografía sacada en aquella ocasión, en la cual doña Lucilia aparece sentada en la primera fila entre su sobrino, D. Adolpho Lindenberg, y la esposa de este, doña Teresa, nos llama especialmente la atención. Quizá sea de las fotografías que mejor expresan su perfil psicológico y moral. En su mirada contemplativa, a la búsqueda de un firmamento, nos es permitido entrever cierto fondo de tristeza y melancolía, al que se mezcla algo de dulzura, presente como siempre en todas sus actitudes. El modo de sujetar el bolso y de apoyar levemente su mano sobre él, o la manera de arreglarse el chal, señalan gestos inadvertidos pero muy distinguidos. Por otro lado, se ve que no está ajena a la realidad externa y sigue la conferencia sin distraerse. Sin embargo, la expresión de su fisonomía es de quien tiene lo mejor de su atención dirigida hacia pensamientos elevados.

Esa magnífica conjugación de sentido común y elevación de alma, características del espíritu católico medieval, llenaban la noble alma de doña Lucilia en pleno siglo XX.

Una lamparita a los pies del Sagrado Corazón de Jesús

…su manual de piedad predilecto, el Goffiné…

Con el transcurso de los años, doña Lucilia fue siendo obligada a reducir, poco a poco, sus tareas domésticas, pues, como era natural, le iban faltando las fuerzas. Sin embargo, no se quedaba inactiva y llenaba los ratos libres con su ocupación preferida: la oración, la silenciosa intimidad con el Sagrado Corazón de Jesús.

Bajo la misericordiosa mirada de la bella imagen permanecía las mañanas en su cuarto pasando infatigablemente las cuentas de su rosario, alternando el rezo de éste con letanías y novenas, además de otras oraciones, en general sacadas de su manual de piedad predilecto, el Goffiné (Manual del Cristiano, del P. Leonardo Goffiné (1648-1719)), que poseía desde su juventud.

Una de sus oraciones preferidas era la “Novena irresistible al Sagrado Corazón de Jesús”, que debe haber rezado con mayor insistencia en los períodos de prueba.

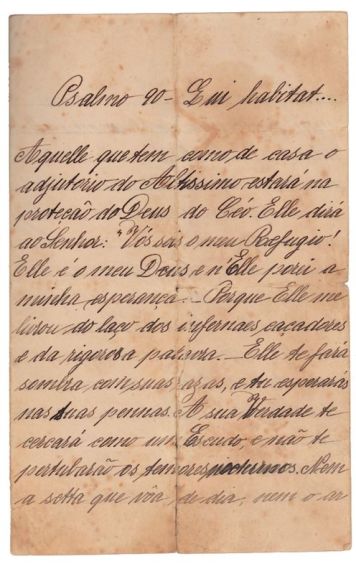

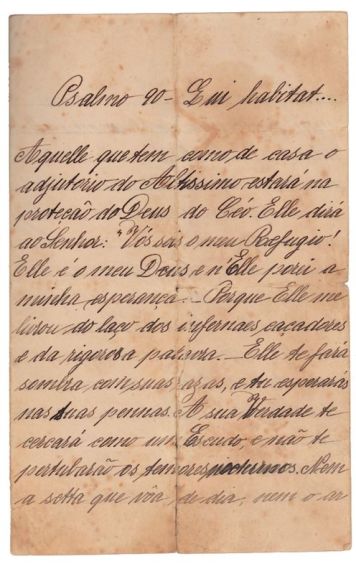

Otra oración con la cual doña Lucilia imploraba también la protección divina era el Salmo 90, que copió con su bonita letra. A lo largo del día, según las circunstancias e intenciones por las que rezaba, doña Lucilia hacía sus oraciones en diferentes lugares de la casa: andando lentamente por el corredor; sentada en el comedor mientras miraba la puesta de sol sobre los árboles de la Plaza Buenos Aires; en el cuarto de su hijo, delante de las imágenes que estaban sobre la mesa de noche; o, con más frecuencia, en el escritorio, sentada en la mecedora, que hacía oscilar casi imperceptiblemente.

…el Salmo 90, que copió con su bonita letra

Quien la viese entonces no sabría decir si había interrumpido sus oraciones vocales para meditar o viceversa… pues contemplación y oración constituían un todo en su espíritu.

Con la llegada de la ancianidad, doña Lucilia se habituó a rezar hasta altas horas de la madrugada, delante de la imagen de alabastro del Sagrado Corazón de Jesús reinante en el salón principal de la casa. Cuando el Dr. Plinio volvía tras una noche de intensa actividad, aún la encontraba en ese lugar, muchas veces de pie, con el porte erecto a pesar de la edad, los labios muy próximos del Sagrado Corazón de Nuestro Señor, no raramente con los ojos cerrados y el rosario en la mano. Daba la impresión de que acababa de hablar con Jesús en aquel instante.

Según el empeño que tenía al formular sus intenciones, colocaba reverentemente la punta de sus finos dedos sobre los divinos pies o las adorables manos del Salvador. Quien la viese rezar así —con tanta humildad, plenamente convencida de ser amada por Nuestro Señor, y recelosa de faltar a la delicadeza y a la reverencia a Él debidas— no podría dejar de conmoverse profundamente. Doña Lucilia rezó tanto delante de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que a ésta quedó vinculado algo de su persona. En los pies, en la rodilla izquierda y en las manos de esa imagen, ligeramente marcados por sus besos, dejó doña Lucilia el testimonio de la insistencia de sus pedidos y de la intensidad de sus actos de adoración.