La catolicidad de Doña Lucilia y del Dr. Plinio establecía entre ellos una relación

como la de espejos paralelos, cada uno reflejando al otro hasta el infinito, creando así un afecto, una interpenetración de almas y una afinidad contrarrevolucionaria profunda entre ambos.

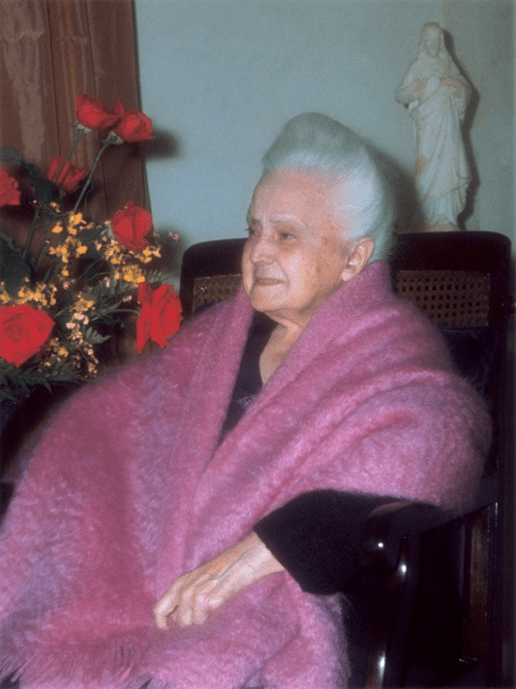

Entre Doña Lucilia y yo se daba lo siguiente: me era de gran consuelo y aliento acordarme de que la linda alma de ella estaba siempre en mi presencia. O sea, ella hacía parte del conjunto de personas con las cuales yo convivía íntimamente, y a quien yo podía, por lo tanto, apreciar, conocer y admirar de cerca, y eso me daba mucha alegría, mucha satisfacción. A la par de eso, dentro del aislamiento en que yo vivía, me confortaba su bondad y su amor materno, que era mucho más que el amor materno corriente –sentimiento naturalmente muy respetable y digno de consideración–, pero entre nosotros había algo muy particular.

Afinidad contrarrevolucionaria entre madre e hijo

Todo eso, sin embargo, era poco en relación con la convicción de su posición de alma contrarrevolucionaria. Mi madre era muy buena, la convivencia con ella era muy agradable, pero si ella fuese “hollywoodiana”, todo eso se desvanecería completamente, dejaría de existir. Ante la transformación inherente a la Revolución Industrial por la cual São Paulo pasaba, para mí lo importante fue que mi madre, por ejemplo, vivía de tal manera dentro de casa y con poco conocimiento de los acontecimientos generales, que ni siquiera sé si ella se hacía una idea exacta del tamaño de la industrialización, y de hasta qué punto ese lobo iba devorando la ciudad donde ella vivía.

Lo cierto es que todas las transformaciones que el cine y la Revolución Industrial traían consigo, la golpeaban como el sol puede incidir sobre un escudo de metal. O sea, no producían ningún efecto. Lo que ella percibía y no le gustaba, lo rechazaba.

Eso producía una afinidad conmigo, una interpenetración de almas que era lo mejor de esa relación. Había en el tope de todo eso una catolicidad muy entrañada, y un conocimiento mutuo de la catolicidad del otro, sus grados y sus alcances. Eso, del uno y del otro, formaba una relación como la de espejos paralelos, por donde no se sabe cuál fue el primer espejo que se reflejó en el otro, formando un reflejo de imágenes hasta el infinito. Así éramos nosotros. Cada uno reflejando al otro hasta el infinito, en ese amor filial de mi parte, materno de ella, creando un afecto y una afinidad de la cual difícilmente se puede tener una idea.

Catolicidad firme y pugnaz

El ambiente de la casa de mi abuela tenía una nota contrarrevolucionaria. Sin embargo, muchos allí adhirieron a la Revolución completamente, saliendo, así, discusiones amables y corteses que, a pesar de que terminaban siempre con gentilezas, era encendidas.

Versaban respecto de República y Monarquía, de Religión Católica y ateísmo, entre otros temas. Yo oía esas discusiones y percibía que mi alma se volvía hacia el lado de la Religión y de la Monarquía. Percibía que entre ellas había cierta relación: quien era católico seriamente, tendía a ser monárquico y viceversa; y quien era republicano era ateo, y viceversa. Yo no sabía explicar por qué, pero sentía que así se debía ser. Entonces, allí comencé a ver las grandes divisiones ideológicas dentro del mundo. ¿Cuál era la actitud de Doña Lucilia en esos momentos? Sumamente amable, a mi madre le gustaba ser delicada, gentil y cortés con todo el mundo, sin ninguna excepción. Ella era de una calma excepcional, muy ponderada y reflexiva. Todo lo que decía era muy meditado y tenía una razón a dar con respecto a todo lo que hacía. Además, tenía un timbre de voz suave, pero muy expresivo, modelando la voz de manera a traducir con exactitud su pensamiento, su estado de espíritu y su disposición temperamental en el momento. Esa disposición era siempre de una fidelidad completa al estado de espíritu ideal, del buen católico, devoto del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, traspareciendo a los ojos de los otros aquella serenidad y seriedad, y también aquella bondad y paciencia inquebrantables. Sin embargo, una persona así toda hecha de dulzura, por algunos lados era de acero. Lo que ella pensaba, lo pensaba; sus convicciones eran aquellas y no otras; las declaraba cuando era necesario y discutía de un modo muy suave, pero firme, cuando era preciso también. A veces, Doña Lucilia discutía con parientes hombres que tenían mucha más cultura histórica que ella –en aquel tiempo, las señoras leían libros de literatura y no de Historia–, y esos parientes daban argumentos que ella no sabía responder. Pero mi

madre no se perturbaba absolutamente con eso. Aquel argumento se topaba con las puertas inviolables de su fe. ¡Si aquello era contra la fe, no servía y se acabó! ¿Por qué es contra la fe? Porque la Iglesia enseña otra cosa. ¡No adelanta querer conversar! Y así ella me educó.

Discernimiento agudo

En la intimidad, Doña Lucilia era igual. Mi padre era abogado y tenía su propia oficina de abogacía. Él acostumbraba a contarle a mi madre, más o menos, los negocios que hacía, los cálculos, etc., como todo marido, en casa, cuenta algo de sus actividades profesionales a la familia. Mi madre opinaba, ora sobre una cosa, ora sobre otra, pero poco, porque esos asuntos de abogacía son muy técnicos, y él no los explicaba enteros, es evidente, no tendría propósito. Mi madre emitía una opinión, sobre todo con respecto a las personas, porque de vez en cuando algún socio o cliente de la oficina iba a casa a despachar con mi padre. Yo percibía cómo ella les prestaba atención, porque su acogida era siempre cortés, pero, conforme el caso, bien más amable. Me acuerdo de dos señoras que, remotísimamente, estaban emparentadas con ella y fueron allá a hacer alguna consulta. Mi madre fue amable, conversó un poquito y después salió de la sala, pues ellas iban a tratar de negocios. De esa forma, mi madre conoció a otras personas. Y yo percibía que, dentro de la amabilidad, ella era interrogativa, recogía datos y después comentaba las personas con mi padre. Generalmente, por lo menos en el Brasil de aquel tiempo, donde no había aún feminismo, los hombres se caracterizaban por el vigor de la voluntad y las señoras por la delicadeza. Pero la defensa de ellas estaba en la sensibilidad, percibiendo las cosas. De manera que, cuando las esposas estaban solas con los esposos, ellas les daban consejos. No delante de los demás, porque teóricamente el marido es quien manda, la mujer influencia.

Doña Lucilia entonces daba su opinión, nunca con aires de quien quisiese mandar, pero por ahí yo percibía cómo ella cogía las cosas, percibía los matices del fondo de alma, y después le decía a mi padre: “Fulano, cuando estuvo aquí dijo tal cosa, hizo tal cara. Ten cuidado, porque tal cosa a él no le gusta; él está contento contigo más de lo que tú piensas”, o entonces: “Él no está contento contigo”. Estoy seguro de que ella tenía razón.

(“Extraído de conferencias de 29/6/1981, 25/8/1994 y 3/4/1995)

Lo que más me acuerdo con respecto a Bécassine se refiere a una temporada que pasé en Águas da Prata. En aquel tiempo era un poblado, pero después creció. Allá había aguas consideradas muy benéficas para quien padecía de enfermedades hepáticas. Como mi madre sufría mucho del hígado, íbamos allá con frecuencia para hacer estancias que, según las costumbres del tiempo y la orden médica, deberían ser de veintiún días. Generalmente viajábamos durante mis vacaciones. Iban mi padre y mi madre, mi hermana y yo; a veces también mi abuela y otros parientes. Ellos no necesitaban ir por indicación médica, sino apenas para distraerse, pues el ambiente del hotel era simple y tenía comida de buena calidad. Sobre todo, ¡me acuerdo de los excelentes cabri

Lo que más me acuerdo con respecto a Bécassine se refiere a una temporada que pasé en Águas da Prata. En aquel tiempo era un poblado, pero después creció. Allá había aguas consideradas muy benéficas para quien padecía de enfermedades hepáticas. Como mi madre sufría mucho del hígado, íbamos allá con frecuencia para hacer estancias que, según las costumbres del tiempo y la orden médica, deberían ser de veintiún días. Generalmente viajábamos durante mis vacaciones. Iban mi padre y mi madre, mi hermana y yo; a veces también mi abuela y otros parientes. Ellos no necesitaban ir por indicación médica, sino apenas para distraerse, pues el ambiente del hotel era simple y tenía comida de buena calidad. Sobre todo, ¡me acuerdo de los excelentes cabri Cuando yo me daba cuenta de que todos los niños de la familia estaban jugando afuera, en el jardín, ¡yo huía! Pasaba por mi cuarto –contiguo al de ella–, cogía a Bécassine y me iba a sus aposentos. Ahora bien, si ella estaba con los ojos cerrados, no la despertaba, claro, pero eso sucedía de un modo relativamente raro. Generalmente, mi madre estaba rezando o descansando, viendo algo, e incluso en oración, yo entraba sin escrúpulos de interrumpir, pues me parecía que después ella tendría tiempo para rezar, y decía:

Cuando yo me daba cuenta de que todos los niños de la familia estaban jugando afuera, en el jardín, ¡yo huía! Pasaba por mi cuarto –contiguo al de ella–, cogía a Bécassine y me iba a sus aposentos. Ahora bien, si ella estaba con los ojos cerrados, no la despertaba, claro, pero eso sucedía de un modo relativamente raro. Generalmente, mi madre estaba rezando o descansando, viendo algo, e incluso en oración, yo entraba sin escrúpulos de interrumpir, pues me parecía que después ella tendría tiempo para rezar, y decía: